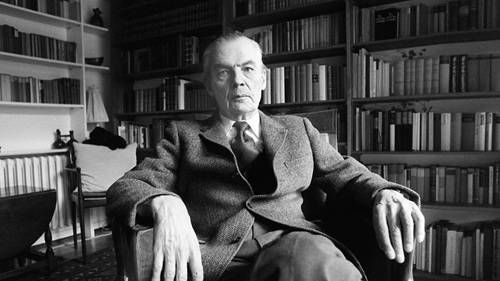

Hans Erich Nossack

Spätestens im November

TAZ-Rezension aus dem Jahre 2020 von Frauke Hamann

Marianne Helldegen, 28, aus Uelzen, ist mit Max, einem

Nahrungsmittelfabrikanten, verheiratet. Ihr und dem kleinen Sohn fehlt es

vermeintlich an nichts in der Villa am Stadtrand. Höchst erfolgreich führt

Max die väterliche Firma, stiftet auch einen Literaturpreis, der

Reputation wegen. Bei der Verleihung ist er selbst dann nicht zugegen,

aber Marianne geht hin. Als sie dem einige Jahre älteren Preisträger

begegnet, Berthold Möncken, wissen beide sofort, dass sie

zusammengehören.

„Mit Ihnen lohnte es sich zu sterben“, sagt er zu ihr. Sie fahren zur

Helldegen-Villa, Marianne packt ein paar Sachen zusammen: „Ich wollte ja

auch nicht viel mitnehmen, wozu? Nur das Notwendigste.“ Sie spürt, dass es

die einzige andere Möglichkeit zu leben ist, die zu versäumen sie sich

ewig vorwerfen, ja woran sie zugrunde gehen würde. Als Max heimkehrt und

die beiden aufbrechen sieht, fragt er kühl: „Und der Zweck des

Unternehmens?“

Dass man mitmachen muss: Diese Haltung dementiert „Spätestens im

November“. Nossack (1901–1977) wählt als Erzählhaltung Mariannes

Bewusstseinsstrom: Im Rückblick tastet sie die entscheidenden acht Monate

ihres Lebens ab nach Möglichkeiten autonomer Perspektivgebung. „Es war

alles richtig, was wir taten“, denkt sie beim Verlassen der Villa.

Doch die Amour fou zum Schriftsteller Berthold gerät kaum drei Monate

später an einen toten Punkt, auch das spürt sie. Die Empfindungen des

Glücks verflüchtigen sich. „Er läßt sich nicht halten“, denkt Marianne,

fühlt sich überflüssig an der Seite eines Mannes, der ganz auf sein

Schreiben fokussiert ist.

Kurz entschlossen kehrt sie zu Ehemann und Sohn zurück, wird ohne ein Wort

des Vorwurfs wieder aufgenommen. „Gefühle haben keine lange Lebensdauer“,

ist Max überzeugt. Zäh und nüchtern müsse man sein, um Erfolg zu haben. Im

November kommt Berthold Mönckens neues Stück am Stadttheater zur

Uraufführung. Die Situation bei Helldegens ist angespannt, Marianne ist

sich sicher, dass Möncken sie abholen wird. So geschieht es auch: Nach der

Premiere klingelt es. Marianne trägt dasselbe Kleid wie im Frühjahr, packt

den Koffer und verlässt Mann und Kind erneut – ein Déjà-vu. „DEATH IS SO

PERMANENT“ steht auf dem Straßenschild an der unfallträchtigen Kurve, die

Marianne und Berthold passieren. Und der Roman endet wie ein Film der

Nouvelle Vague: Sie kommen zusammen ums Leben.

Nossack, 1919 Abiturient am traditionsreichen humanistischen Johanneum,

brach das dann begonnene Studium nach Fach- und Hochschulwechsel 1922

wieder ab. Von 1924 bis Mitte der 1950er-Jahre führte er ein Doppelleben:

Tagsüber arbeitete er in der väterlichen Kaffee-Import-Firma, die Abende

gehörten dem Schreiben. So resultieren Nossacks erzählerische Präzision

und sprachliche Klarheit aus einer Beobachterrolle, die er nicht nur dem

eigenen Brotberuf und sich selbst gegenüber einnimmt, sondern gegenüber

allen Menschen.

Mit klarem Blick legt er auch in „Spätestens im November“ die

Erfolgsfixiertheit und Sprachlosigkeit während der westdeutschen

„Wirtschaftswunderjahre“ bloß, erzählt vom wachsenden Wohlstand bei

gleichzeitiger Leere zwischen den Menschen. „Wir dürfen keinen Fehler

machen, wollte ich zu ihm sagen, doch als ich ihn ansah, ließ ich es“,

heißt es am Anfang des Romans. Warum sind alle Protagonisten gefangen in

Konventionen? Welche Entfaltungsmöglichkeiten hat Marianne in der Ehe mit

dem Vorzeige-Unternehmer? Warum kann dieser die Familie nur als Hort des

Konformismus begreifen? Und was kann ein Schriftsteller bewirken, der die

eigenen Werke geringschätzt und die erhaltene Urkunde nach der

Preisverleihung zerreißt?

Man muss sich Nossack als spröden Menschen vorstellen, unsentimental,

lakonisch. Über seine „Mutterstadt“ Hamburg schrieb er 1964 in sein

Tagebuch: „Es ist unmöglich, zugleich Hamburger und geistiger Mensch zu

sein. Das sind unvereinbare Dinge.“ Über seine Wirkung als Schriftsteller

hegte er keine Illusionen: „Man muß entweder ganz großen Erfolg haben oder

gar nicht erst anfangen.“ Gut, dass Nossack schließlich ganz beim

Schreiben blieb, gefördert übrigens von einem Unternehmer.

Er war überzeugt: Nichts für die eigenen Sachen zu tun, ist richtig, dann

machen sie selbst ihren Weg, und sei es nach vielen Jahren. Das gilt

gewiss für Nossacks Prosatext „Der Untergang“ (1948), im

Nachkriegsdeutschland eine der ersten literarischen Befassungen mit den

Schrecken des Bombenkriegs. Es gilt unbedingt aber auch für „Spätestens im

November“, seinen bis heute erfolgreichsten Roman.